지난 2월 19일 오후 파키스탄 수도 이슬라마바드 최고급 호텔 세레나. 테러 위협에 시달리고 있는 관계로 호텔 입구는 무장병력이 삼엄한 경비를 펼치고 있었다. 호텔 정문은 폐쇄됐으며 자동차로 들어가기 위해서는 금속탐지기로 차량 검사를 받은 뒤 여러 개의 과속방지턱을 지닌 S자형 갓길을 통과해야만 했다. 자살폭탄테러 차량의 돌진을 막기 위한 것이다.

실제로 2008년 9월 이슬라마바드의 메리어트 호텔에서 자살폭탄테러가 발생, 60여명이 죽고 200여명이 부상당하는 참사가 발생한 적이 있다. 차량에 내려 호텔 건물 안으로 들어가기 위해서는 또 다시 국제공항 보안심사를 방불케 하는 검색과정을 거쳐야 했다.

‘옥스브리지’ 모임에서 만난 사람들

이런 번잡함에도 불구, 잘 차려입은 파키스탄 신사 숙녀들이 속속 몰려들고 있었다. 남성 대부분은 양복 정장 차림이었지만 여성들은 파키스탄 전통 의상을 입은 경우가 많았다. 이들의 ‘때깔’은 한 눈에도 길거리에서 볼 수 있었던 보통 파키스탄 사람들과는 달라 보였다.

영국 옥스퍼드 대학 혹은 케임브리지 대학에서 공부한 동문 모임인 ‘옥스브리지’ 모임에 참석하기 위해 온 사람들이었다. 서로서로 잘 아는 분위기였으며 이들 끼리도 우르드어(語)가 아닌 영어로 대화를 나눴다. 이 자리에 모인 사람들은 한마디로 파키스탄 ‘파워 엘리트’들이었다. 어설픈 전직 장관 경력 정도로는 행세하기 힘든 분위기였다.

주최 측에 따르면 보통 50명 정도 모이는데, 이날은 것이었다. 그러나 100명을 넘어 200명에 가까운 인원이 온 것이었다. 주최 측은 서둘러 임시 좌석을 마련하는 등 ‘즐거운 비명’을 지르고 있었다. 왜 이렇게 많은 인원이 왔을까?

이날의 핵심 주제는 ‘한국의 경제발전’이었다. 옥스퍼드 대학 동문인 이정훈 인권대사가 한국경제발전 및 동북아 국제정세에 대해서, 그리고 송종환 주파키스탄 대사가 한·파키스탄 관계에 대해서 기조 강연을 한 뒤 이에 대해 토론하는 자리였다.

토론이 진행되면서 분위기는 점차 엄숙해지기 시작했다. 특히 ‘옥스브리지’ 사무총장 이르샤드 울라-칸 전 환경부 장관이 폐회사를 대신해서 “1960년대만 하더라도 우리보다 못살던, 아니 우리가 원조를 주던 한국이 저렇게 발전했는데 그동안 우리는 무엇을 했는가?

한국은 자원도 없는데…”라고 자성을 촉구하자 분위기는 무겁게 가라앉았다. 참석자 중 한 사람은 “한국에 이승만과 박정희가 있었던 것처럼 우리에게도 무함마드 알리 진나(Muhammad Ali Jinnah)와 페르베즈 무샤라프(Pervez Musharraf)가 있었는데…”라며 긴 한숨을 내쉬었다.

진나는 파키스탄 건국의 아버지로서, 지금도 파키스탄 사람들에게 가장 존경받는 인물 중의 한명이다. 파키스탄은 1947년 영국 식민지 정부가 물러가고 힌두 중심의 인도가 독립되자 이에 반발한 무슬림들이 인도로부터 분리·독립해 건국한 국가이다.

파키스탄이란, 우르드어로 ‘팍’(Pak, 영어의 pure에 해당되는 단어로 ‘순수’ 혹은 ‘순결’하다는 뜻)의 ‘땅’(stan, land란 의미)이다. 진나가 꿈꿨던 파키스탄은 “이슬람 윤리를 바탕으로 한 현대 민주주의 국가”였다.

서구 교육을 받은 진나는 영국식 민주주의를 받아들이면서도 영국 민주주의의 도덕적·철학적 토대가 된 기독교 윤리관이 아닌 이슬람 윤리와 전통을 통해 현대 민주주의를 받아들이려 했다. 이런 점에서 진나는 최근의 이슬람주의자들과 확연히 구분되는 현대 민주주의자였다. 그러나 빈곤과 높은 문맹률 그리고 정치적 혼란 등은 진나의 이상주의적 민주주의를 불가능하게 만들었다.

파키스탄의 현대 정치사는 군부 쿠데타와 민정 이양 반복의 역사였다. 마지막 군부 쿠데타로 집권한 인물이 무샤라프다. 1999년 10월 당시 육군 참모총장이었던 무샤라프는 혼란과 인도로부터의 안보 위협을 명분으로 쿠데타를 단행, 2008년 민정 이양까지 무소불위의 권력을 휘둘렀다.

무샤라프는 1947년 독립전쟁 당시 파키스탄으로 피난 온 인도 출신 무슬림이다. 온건 무슬림인 무샤라프는 군을 통한 근대화를 시도했다. 무샤라프 쿠데타 당시만 하더라도 파키스탄에서 가장 존경받는 집단은 군부였다. 그리고 무샤라프가 ‘파키스탄의 박정희’가 되기를 원하는 민중적 염원이 존재했다.

그러나 무샤라프 군사정부 하에서의 파키스탄 근대화 실험 역시 실패로 끝나고 만다. 쿠데타 초기 약속과 달리 무샤라프는 파키스탄 국민들에게 ‘빵’을 제공하기는 커녕 사회 안정과 치안조차 확보하지 못한다. 온 사회는 빈곤과 테러로 넘치게 되고 2007년 12월에는 야당 지도자 베나지르 부토(Benazir Bhutto)가 암살되자 2008년 권력을 내놓을 수밖에 없게 된다. 초기 청렴했던 것으로 알려졌던 이미지와 달리 권력 말 무샤라프는 각종 부패 스캔들에 관여돼 있는 것으로 밝혀지고 있다.

지난 2월 15일부터 19일까지 4박5일 동안 파키스탄 수도 이슬라마바드와 무굴제국의 옛 수도였던 라호르를 방문할 수 있었다. 짧은 기간이었지만 많은 것을 보고 또 생각할 수 있는 기회였다. 이번 파키스탄 방문은 공식적(?)으로는 첫 번째이지만 실제로는 두 번째이다. 파키스탄 땅을 처음 밟아본 것은 20년 전인 1994년이었다.

취재차 아프가니스탄을 여행하다가 아프가니스탄 동부도시 잘랄라바드를 방문한 적이 있다. 그 당시 아프가니스탄 이슬람 군벌 사이에서의 내전이 격화돼 수도 카불로 가는 길이 봉쇄되는 등 상황이 악화되는 바람에 카이버 패스(Khyber Pass)를 넘어 파키스탄 국경도시 토르캄(Torkham)에 들어갔던 것이다.

1994년과 달랐던 파키스탄 방문

이번 방문에서의 느낌은 지난 1994년의 느낌과 매우 달랐다. 우선 눈에 들어온 인종부터가 달랐다. 1994년 방문한 지역이 이른바 ‘부족지역’(공식명칭: FATA, Federally Administered Tribal Areas)이었던 관계로 길거리에서 만난 사람들의 대부분은 퍄슈툰(Pashtun)족이었다.

파슈툰족은 ‘아프간족(族)’으로 불리는 민족으로서 현재 아프가니스탄 인구의 약 50%를 차지하고 있으며 파키스탄의 아프가니스탄 국경지대 ‘부족지역’과 파키스탄 북서부국경지역 카이버 파크툰크와(Kyber Pakhtunkhwa, 옛 NWFP)주(州)의 주력 인종이다.

따라서 1994년 방문 당시에는 아프가니스탄과 다른 나라에 갔다는 느낌을 거의 받지 못했다. 같은 인종, 같은 언어와 문화를 사용하는 지역에 갔었기 때문이다.

파키스탄인의 대다수를 차지하는 인종은 펀잡인(약50%)과 신드인(약20%)이다. 반면 파슈툰은 10% 정도 밖에 되지 않는다. 이번에 방문한 이슬라마바드와 라호르는 펀잡 지역이다. 펀잡인들은 한 눈에도 파슈툰과 달라 보였다. 파슈툰인은 아프가니스탄 전쟁 영화에 나오는 산악지역의 호전적(?) 유목민 인상이라면 펀잡인은 인도 영화에서 볼 수 있는 온순한(?) 농민 인상이다.

파키스탄에 대해서는 아는 바가 거의 없었다. 이번 방문까지만 하더라도 필자에게 파키스탄은 아프가니스탄의 연장일 뿐이었다. 빈곤과 테러, 이 두 단어가 파키스탄하면 떠오르는 말이었다. 그저 ‘실패한 국가’(failed state)의 전형이었을 뿐이었다. 인더스강(江)이 파키스탄에 흐르고 있다는 사실도 이번에 처음 알았다.

인더스 문명의 중심인 모헨조다로 유적도 간다라 미술의 산실이었던 탁실라도 파키스탄에 위치해 있었다. 그리고 라호르성(城)이 보여주는 웅장함과 섬세함은 당시 무굴제국이 얼마나 화려한 문화를 과시했는가를 잘 보여줬다. 인더스 문명의 발상지였으며 불교문화·이슬람 문화 등을 꽃피웠던 문화 선진국 파키스탄이 왜 이렇게 몰락했을까? 독립 초기만 하더라도 영국식 민주주의를 구현하고 ‘녹색 농업혁명’을 실현, 기아를 없앤 제3세계의 성공 모델의 하나로 간주되던 국가였는데… 1950년대 한국도 파키스탄으로부터 농업기술 원조를 받았다.

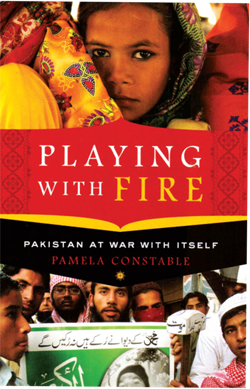

이슬라마바드에서 서점 ‘사이드 북 뱅크’(Saeed Book Bank)를 방문했다. 3층 건물로 이뤄진 이 서점은 우르드어와 영어로 된 책으로 가득 차 있었다. 이곳에서 제법 많은 책을 골라서 계산하고 있는데 서점 지배인이 책 한 권을 권했다. 파키스탄을 이해하기 위해서는 이 책을 반드시 읽어 보라는 것이었다. 권유에 따라 구입한 책이 파멜라 컨스터블(Pamela Constable)의 <플레잉 위드 파이어>(Playing with Fire)이다. 이 책 제목을 굳이 번역하면 ‘불장난하기’ 정도가 될 것이다.

파키스탄 민주주의의 민낯

이 책은 파키스탄 현지에서 오랜 기간 동안 취재한 워싱턴포스트의 컨스터블 기자가 파키스탄 정치·경제·사회를 분석한 책이다. 이 책 부제는 “그 자신과의 전쟁 중에 있는 파키스탄”(Pakistan at war with itself)로서 파키스탄 내부에 존재하는 계층 간의, 부족 간의, 종파 간의, 지역 간의, 그리고 전통과 근대 사이에서의 갈등 구조에 대해서 분석한 책이다.

파키스탄의 가장 큰 문제점은 “지역 토후의 파키스탄 분할 지배구조”이다. 우리는 흔히 부토하면, 파키스탄 민주화의 상징으로만 알고 있다. 군부 지배에 대해 저항했다는 점에서는 분명 그러하다. 그러나 부토가 남부 신드 지역 대지주 집안 출신으로서 현재 부토가문은 정치 명문가이자 파키스탄 최대 재벌의 하나라는 사실을 아는 한국인은 드물다.

부토 가문의 최대 정적이자 현 파키스탄의 총리인 나와즈 샤리프(Nawaz Sharif)는 북부 펀잡 지역의 대재벌이자 최고 정치 명문가 출신이다. 달리 말해 남부 신드 지역 최대 재벌가 부토 가문과 북부 펀잡 지역의 최대 재벌가 샤리프 가문 간의 경쟁 및 연합(反군부)이 파키스탄 민주주의의 실질적인 모습인 것이다. 이러한 구조를 혁파하려는 시도가 건국의 아버지 진나에 의해 시도됐으나 좌절됐다. 그리고 군부세력인 무샤라프가 또 다시 도전했으나 ‘민주화’란 이름 속에서 또 다시 실패했다.

결국 세 번째 대안이 파키스탄 민중 속을 파고들었다. 그것이 ‘이슬람주의’다. 그렇기에 아프가니스탄 접경 지역에서는 ‘파키스탄 탈레반’을 ‘해방군’으로 맞이한 파키스탄인도 있었다. 그러나 짧게는 수개월, 길게는 수년간의 이른바 ‘탈레반 해방구’ 생활은 파키스탄인을 더 좌절시켰다. “늑대를 쫓으려다 호랑이를 부른 꼴”이었다.

탈레반의 학살과 탄압 그리고 경제활동에 대한 몰이해는 초기 지지를 보내던 열혈 무슬림들조차도 탈레반에게 등을 돌리게 만들고 있다.

진나와 이승만, 무샤라프와 박정희, 부토와 김대중, 탈레반과 종북세력 등 한국과 파키스탄은 서로 비교해 볼 수 있는 대칭구조를 지니고 있다. 그러나 결과는 정반대였다. 왜 그럴까? 현 파키스탄 민주주의는 ‘모조 민주주의’(fake democracy)로 불리고 있다. 형식은 영국식을 빌려 왔기에 완벽한 것처럼 보이지만 현실에서는 작동되지 않기 때문이다. 참! 파키스탄을 여행하던 도중 외교부로부터 문자 메시지를 받았다. “귀하는 여행제한국가를 방문중, 비긴급 용무시 신속 출국 요망”이라는.

황성준 편집위원

외부게재시 개인은 출처와 링크를 밝혀주시고, 언론사는 전문게재의 경우 본사와 협의 바랍니다.