내 이름이 호명될 때 ‘청년 정치인’이라는 수식어가 붙을 때만큼 마뜩잖고 멋쩍은 순간이 없다.

마치 ‘초보운전’ 딱지처럼 20대 정치인으로서의 어설픔을 변명해주는 용어 같기도 하고, ‘너는 청년이니까 청년만 대변해야 해’ 하는 한계짓기로 느껴지기도 한다. 무엇보다 싫은 것은 정치인으로서 여명이라는 존재가 그간의 실적, 희생, 목소리(주장)로 정의되는 것이 아닌 ‘아 쟤는 가진 것은 청년이라는 타이틀 뿐이구나’ 할 대중의 시선이다.

필자는 24세부터 대학생 보수운동에 뛰어들었다. 이후 우파 진영의 여러 정치·사회적 혼돈 속에서 28세에 홍준표 자유한국당 대표 체제의 혁신위원으로 임명되며 보수정당에 입당했다. 그리고 이듬해 지방선거에 출마했고, 2018년 서울시의원으로 첫 의정활동을 시작했다. 그러나 한 번도 청년 정치인임을 스스로 떠벌린 적은 없다.

생각해 보시라. 청년 정치인의 정체성을 내세우기에는 나는 평범한 청년들과는 너무 다른 20대를 보냈다. 그들이 밤을 새워 스펙을 쌓고 때로는 젊음을 즐기고 있을 때, 나는 시대를 왜곡시키는 이들에 분개하여 다른 분야에서 치열했다.

그들이 취업의 문 앞에서 좌절할 때 나는 내가 속한 정당의 부름을 받아 예상보다 훨씬 빨리 내가 하고 싶은 일에 가까운 기회를 얻었다. 이런 필자가 ‘갑자기’ 청년들을 위한 정치를 한다며 설치고 다니는 것 자체가 청년들에게 기만인 일이 아닐까. (물론 청년 민원인을 만나거나 사각지대에 있는 청년을 위한 조례 입법은 꾸준히 해오고 있다.) 다시 말해 필자와 같은 청년이 청년정치를 내세우면, 그것이야말로 청년팔이가 되어버리는 것이다.

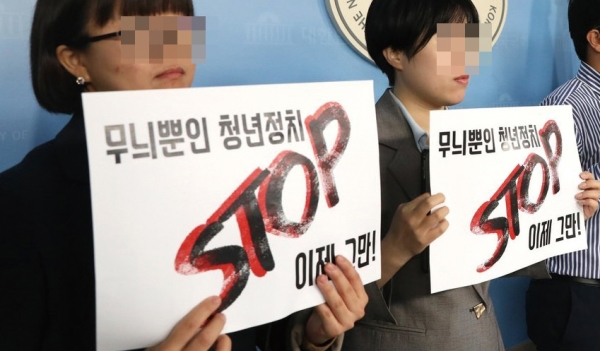

화려한 레토릭에 불과한 ‘청년정치’

그렇다면 과연 청년정치가 뭘까? ‘청년이 하는’ 정치가 청년정치인가, 아니면 ‘청년을 위한’ 정치가 청년정치인가. 최근 몇 년간 젊은 얼굴을 앞세워 청년정치를 주장해왔던 청년들을 붙잡고 물어봤을 때 이를 정의할 수 있는 이들은 아마 거의 없을 것이라고 본다. 그것은 실체가 없을수록 화려해지는, 하나의 레토릭이기 때문이다.

마치 민주당의 386 정치인들에게 민주주의를 물어보는 것, 귀족노조 민노총이 친정집인 정의당에 노동 정의(正義)가 뭔지 물어보는 것과 같이 답변하기 어려운 일일 테다.

프랑스혁명을 주도했으며 공포정치를 시행해 1년 만에 1만7000명을 단두대로 보낸 혁명가 로베스 피에르는 이 모든 것을 33세에 해냈다. 일본 메이지유신의 주역 사카모토 료마는 31세에 막부와 번의 통일을 이룩해 새시대를 열었다. 이들은 나이가 30대 초반이므로 청년정치의 산물인가? 누가 ‘키워’준 건가?

청년정치를 청년을 위한 정치로 생각해봐도 마찬가지다. 청년정책은 청년만 만들 수 있나? 그렇다면 모든 생애 구간 별로 세대를 대표하는 정치인이 필요한 것 아닐까. 청년은 또한 여성·장애인·다문화가정처럼 차별의 대상인가? 그렇지 않다.

왜곡된 노동시장의 경직성으로 인해 사회생활을 시작하기까지의 기간이 10년 정도 유예됐지만, 청년은 신체·정신적으로 가장 빛나는 시기이다. 청년이 청년이라는 이유로 차별받는 시대가 도래해서 그들만을 위한 청년 정치인이 나타나 정책을 전담을 해야 한다는 이야기도 납득하기 어렵다.

꼭 ‘청년정치’가 필요하다면 (굳이 그 용어를 포기하지 못하겠다면) 첫째, 중진들이 하기 힘든 각 정당의 가치 선명성을 상징하는 역할이다. 중도계층을 끌어안는 포용적 역할로 당을 끌어가야 하는 중진보다는 청년 정치인이 ‘표’에 대한 책임으로부터 다소 자유롭기 때문이다.

또한 기성 정치인이 국민의 공감을 사지 못하는 잘못된 포퓰리즘을 하고 있을 때 당내에서 저지할 수 있는 지렛대는 젊음이 무기인 청년들뿐이다. 둘째, 동시대의 청년들이 사회에서 치이고 서러움을 느끼며 성장하듯 청년 정치를 표방하는 청년들이 각 지역에서 풀뿌리 민주주의를 익히며 성장 스토리를 보여주는 것. 이 두 가지 정도가 청년다운 정치를 하는 것 아닐까.

그러나 우리나라에는 엘리트 정치 훈육 시스템 문화가 없는 이유이기도 하지만 좌우불문, 청년정치를 내세우나 평범한 청년의 삶은 알지 못하는 금수저 청년이라든지, 정치스타트업을 핑계로 정부에서 내려주는 보조금으로 생을 영위하는 정치 낭인이라든지, 기성 정치인들 따라다니며 정적 제거 기술만 배운 낯짝만 반반한 능구렁이들, 정장에 당 배지를 달고 우르르 몰려다니며 세력 놀이하는 사람들이 청년정치를 주장하는 현실이다. 그러고서는 매번 총선이 지나면 보수 진영은 청년을 키우지 않는다고 아우성이다.

정치인들 행사에 자리 채워준 것, 자신의 역량과 무관한 자리에 면접비 수 백 만원을 내고 도전한 것, 당선될 가능성이 없는곳에 투신한 것 모두 자신들의 선택이었는데 말이다. 그런데 이들 중 내후년 지방선거에서 기초의원, 광역의원에 도전할 청년들은 몇이나 될는지 의문이다. (특히 보수 진영은 국회의원 아니면 눈에 안 차하는 못된 버릇이 청년들에게도 있다.)

청년정치라는 용어부터 없어져야 한다. 이 용어가 있는 것 자체가 기성정치로 하여금 청년을 ‘몇% 이내’로, 정치권 내의 꽃다발처럼 제한해 놓는 역할만 해줄 뿐이며, 역량 없는 청년들이 젊음 그 하나만을 무기로 불나방처럼 뛰어들었다가 자신의 삶을 스스로 망쳐놓는 비극을 초래할 뿐이다.

외부게재시 개인은 출처와 링크를 밝혀주시고, 언론사는 전문게재의 경우 본사와 협의 바랍니다.